La projection privée que l’on ne peut quitter

Vous êtes-vous déjà retrouvé captif d’un film dont vous ne pouviez vous échapper, même en fermant les yeux ? Un film qui se rejoue sans votre consentement, avec une intensité sensorielle qui dépasse celle de la réalité ? C’est précisément ce que vivent les personnes confrontées à un traumatisme psychique : leur cerveau devient à la fois réalisateur, producteur et projectionniste d’une œuvre cinématographique qu’elles n’ont jamais souhaité créer.

Dans les profondeurs de notre architecture neuronale, l’Aire de Brodmann 19 se transforme en une salle de montage hyperactive, tandis que l’Aire de Broca – notre narrateur interne – se retrouve mystérieusement silencieuse, incapable de contextualiser ces images saisissantes qui envahissent notre écran mental.

Le cinéma intérieur traumatique : Une production non sollicitée de notre cerveau

Le réalisateur neuronal : L’hyperactivation de l’Aire de Brodmann 19

Si Alfred Hitchcock était neurologue, il aurait probablement été fasciné par l’Aire de Brodmann 19. Cette région cérébrale, véritable virtuose du traitement visuel complexe, devient, sous l’effet du traumatisme, un réalisateur obsessionnel qui surcharge notre perception de détails visuels hypervivaces.

Les flashbacks traumatiques ne sont pas de simples souvenirs – ils constituent de véritables productions cinématographiques internes avec une mise en scène sensorielle complète : couleurs saturées, sons amplifiés, odeurs ravivées. Comme dans le film « Inception » de Christopher Nolan, la frontière entre réalité et projection mentale s’estompe dangereusement.

L’hyperactivation de cette aire est comparable à un projecteur neuronal coincé sur le mode « haute définition » – les images ne sont pas simplement remémorées, elles sont revécues avec une intensité qui défie toute logique temporelle, comme si le passé se produisait éternellement dans un présent perpétuel.

Le scénario sans paroles : La désactivation de l’Aire de Broca

Imaginez un film d’auteur expérimental où toute narration serait délibérément supprimée, ne laissant que des images brutes, décontextualisées et émotionnellement chargées. C’est exactement ce que produit notre cerveau traumatisé : un cinéma sensoriel sans la médiation apaisante des mots.

L’Aire de Broca, normalement chargée d’écrire le scénario narratif de notre expérience, se retrouve mise en veille par les circuits de survie. Sans cette capacité à mettre en récit, les images restent des fragments isolés, incapables de s’intégrer dans la trame cohérente de notre histoire personnelle. C’est comme si notre film intérieur était privé de son scénariste, laissant le spectateur (nous-mêmes) submergé par des séquences visuelles dépourvues de sens narratif.

La thérapie des schémas : Quand le cerveau réapprend à être critique de cinéma

Les schémas : Nos filtres cinématographiques intérieurs

Si notre cerveau est un cinéaste compulsif, nos schémas cognitifs et émotionnels constituent les filtres à travers lesquels nous interprétons ces productions internes. Ces schémas, formés précocement dans notre développement, agissent comme des directeurs de la photographie qui déterminent l’ambiance et le ton émotionnel de notre expérience.

Le schéma de Vulnérabilité au danger transforme notre cinéma intérieur en un thriller psychologique permanent, où chaque ombre cache une menace potentielle. La personne traumatisée devient à la fois réalisatrice et spectatrice d’un film d’angoisse dont elle connaît la fin terrifiante, mais qu’elle est condamnée à rejouer mentalement.

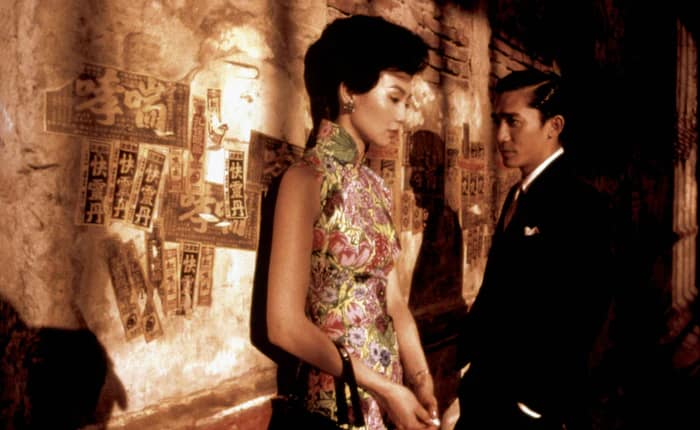

Le schéma d’Abandon compose des scènes où la solitude est inévitable et la connexion humaine, éphémère. Comme dans les films de Wong Kar-wai, les relations y sont teintées d’une mélancolie prévisible, les personnages toujours sur le point de partir.

Les schémas de Méfiance et Abus produisent des scénarios dignes de suspense psychologique où la trahison est inévitable. Chaque nouveau personnage entrant dans le champ est inconsciemment soumis à un casting le plaçant soit comme potentiel agresseur, soit comme victime collatérale.

Réaliser un nouveau film intérieur : Le travail thérapeutique

La thérapie des schémas propose une révolution cinématographique interne en trois actes majeurs :

Acte I : La reconnaissance du genre cinématographique imposé

Le premier travail consiste à identifier le « genre » dans lequel notre cerveau s’est spécialisé. Sommes-nous prisonniers d’un film catastrophe perpétuel ? D’un drame relationnel sans fin heureuse ? D’un thriller paranoïaque où la confiance est impossible ?

Cette reconnaissance permet de comprendre que notre cinéma intérieur n’est pas un documentaire objectif sur le monde, mais bien une fiction subjective qui, bien qu’ancrée dans une expérience réelle, a été amplifiée et déformée par nos mécanismes de survie.

Acte II : Le remontage narratif

Comme un monteur de génie, le thérapeute aide à réorganiser les séquences traumatiques en intégrant ce que l’Aire de Broca n’a pu accomplir : une narration cohérente, contextualisée et finalisée.

Cette phase s’apparente au travail d’un éditeur qui réassemblerait un film expérimental chaotique en une œuvre dotée d’un début, d’un milieu et, surtout, d’une fin – élément crucial puisque le souvenir traumatique se caractérise souvent par son absence de résolution narrative.

Acte III : La diversification des productions

L’étape ultime consiste à élargir le répertoire cinématographique interne. Si le cerveau traumatisé s’est spécialisé dans un genre unique et oppressant, la thérapie vise à développer sa polyvalence créative.

Comme un réalisateur qui, après s’être enfermé dans un genre, découvrirait la liberté d’explorer d’autres formes d’expression, la personne apprend à produire des histoires intérieures plus variées : parfois dramatiques, parfois légères, parfois contemplatives – mais toujours sous son contrôle créatif.

Applications cliniques : Devenir le réalisateur conscient de son cinéma intérieur

La script-thérapie : Réécrire le scénario traumatique

Dans cette approche, le psychologue accompagne la personne dans un exercice délibéré de réécriture scénaristique. Le souvenir traumatique n’est plus subi comme un film d’horreur immersif, mais observé comme un rushes cinématographique que l’on peut modifier.

Ce travail active progressivement l’Aire de Broca, réintroduisant la narration là où n’existaient que des images brutes et déconnectées. Le patient devient co-scénariste de son histoire, réintégrant peu à peu le contrôle sur sa production cinématographique interne.

La direction artistique émotionnelle

Si l’hyperactivation de l’Aire de Brodmann 19 transforme les souvenirs en expériences sensorielles écrasantes, cette approche thérapeutique propose de jouer avec les paramètres de cette production : ajuster la luminosité des images mentales, réduire la saturation émotionnelle, modifier le cadrage pour inclure des éléments sécurisants.

Comme un directeur artistique qui travaillerait sur la palette visuelle d’un film, la personne apprend à moduler l’intensité sensorielle de ses projections intérieures.

La projection contrôlée : L’exposition narrative graduelle

Cette technique s’inspire du processus cinématographique de post-production, où les séquences difficiles sont visionnées dans un cadre contrôlé, avec la possibilité d’arrêter, de ralentir ou d’accélérer le défilement.

Le psychologue crée un espace où le « film traumatique » peut être projeté en sessions délibérées et chronométrées, plutôt que de faire irruption de façon aléatoire et envahissante. Cette exposition graduelle permet de désensibiliser les circuits neuronaux hyperréactifs et de reprendre le contrôle sur le processus de remémoration.

Conclusion : De spectateur captif à réalisateur conscient

Notre cerveau traumatisé produit un cinéma intérieur dont nous sommes initialement les spectateurs captifs. L’hyperactivation de notre Aire de Brodmann 19 génère des images d’une vivacité écrasante, tandis que la mise en veille de notre Aire de Broca nous prive de la narration qui donnerait sens à ces projections sensorielles.

La thérapie des schémas nous invite à une transformation profonde : passer du statut de spectateur impuissant à celui de réalisateur conscient de notre production mentale. Nos schémas, ces filtres cinématographiques précoces qui colorent notre perception, peuvent être identifiés, compris et finalement diversifiés.

Le chemin thérapeutique ressemble alors à une formation cinématographique complète : nous apprenons à reconnaître nos genres de prédilection, à réécrire nos scénarios limitants, à ajuster notre direction artistique émotionnelle, et finalement à réaliser des œuvres intérieures plus nuancées et sous notre contrôle créatif.

Dans cette perspective, la guérison ne consiste pas à effacer le film traumatique – entreprise neurobiologiquement impossible – mais à le transformer en une œuvre intégrée à notre filmographie personnelle plus vaste, une œuvre qui, bien que marquante, ne définit plus à elle seule notre identité de créateur.

#FAQ

Pourquoi les souvenirs traumatiques ressemblent-ils à des films que l’on subit ?

Les souvenirs traumatiques sont souvent vécus sous forme de flashbacks sensoriels intenses en raison de l’hyperactivation de l’Aire de Brodmann 19, responsable du traitement visuel, et de la mise en veille de l’Aire de Broca, qui empêche de contextualiser l’expérience.

Quels sont les mécanismes neurologiques impliqués dans le cinéma intérieur traumatique ?

Le traumatisme stimule l’amygdale (gestion des émotions) et réduit l’activité de l’hippocampe (gestion du temps et du contexte), entraînant une reviviscence incontrôlable et déconnectée du présent.

Peut-on « arrêter » un flashback traumatique ?

Les flashbacks ne peuvent pas être « arrêtés » immédiatement, mais des techniques comme la respiration contrôlée, la thérapie des schémas et l’exposition graduelle permettent de réduire leur fréquence et leur intensité.

Pourquoi le cerveau rejoue-t-il en boucle les souvenirs traumatiques ?

Le cerveau cherche à traiter et intégrer l’événement, mais sans narration adaptée, l’expérience reste fragmentée et incontrôlable, un peu comme une scène mal montée d’un film inachevé.

La thérapie peut-elle vraiment modifier notre cinéma intérieur ?

Oui, des approches comme l’EMDR (désensibilisation et retraitement par mouvements oculaires) et la thérapie des schémas aident à restructurer la mémoire et à redonner un sens narratif à l’expérience.

Quels types de schémas cognitifs influencent le cinéma intérieur traumatique ?

Les schémas de vulnérabilité, de méfiance et d’abandon modifient notre perception des événements et nous enferment dans des genres cinématographiques comme le thriller anxiogène ou le drame relationnel.

Comment différencier un souvenir traumatique d’un souvenir classique ?

Un souvenir classique est contextualisé et évolutif, tandis qu’un souvenir traumatique est figé, déconnecté du temps, et accompagné d’une forte charge émotionnelle immédiate.

L’exposition répétée aux souvenirs traumatiques aide-t-elle à les atténuer ?

Oui, à condition qu’elle soit contrôlée et graduelle. La thérapie d’exposition permet de réduire l’intensité émotionnelle associée aux souvenirs traumatiques.

Peut-on « éditer » nos souvenirs traumatiques comme un film ?

Indirectement, oui. Grâce aux thérapies narratives et à la restructuration cognitive, il est possible de modifier la perception du souvenir et d’intégrer des éléments rassurants pour changer son impact émotionnel.

Existe-t-il des pratiques quotidiennes pour limiter l’impact du cinéma intérieur traumatique ?

Oui, la méditation, la pleine conscience, l’écriture thérapeutique et la thérapie cognitive sont des stratégies efficaces pour reprendre le contrôle de son scénario mental.