Il y a des journées qui se ressemblent trop. Même réunions, mêmes mails, mêmes obstacles. Et peu à peu, un sentiment diffus s’installe : à quoi bon essayer, si tout recommence demain ?

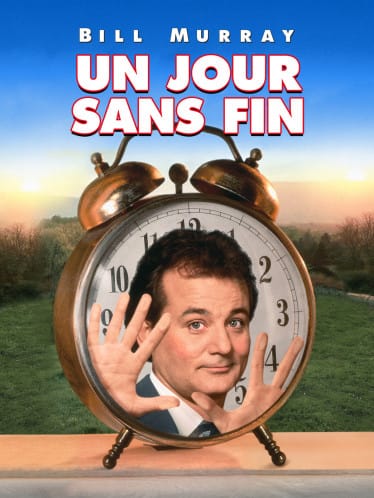

C’est exactement le scénario d’Un jour sans fin, ce film culte où Phil Connors revit la même journée encore et encore. Au travail, beaucoup vivent ce déjà-vu psychologique sans s’en rendre compte : chaque effort semble inutile, chaque initiative retombe, chaque changement échoue avant d’avoir commencé.

Ce phénomène a un nom : l’impuissance apprise au travail.

Il ne vient pas d’un manque de volonté, mais d’un apprentissage profond — celui que nos actions ne produisent plus d’effet. Le cerveau, pour se protéger, désactive alors l’élan. On s’adapte, on s’éteint un peu, sans bruit.

Pourtant, comme dans le film, la clé réside dans un geste simple : reconnaître le cycle, puis le modifier, une décision après l’autre.

Cet article explore comment sortir du mode répétition pour retrouver la capacité d’agir, restaurer l’autonomie psychique et, surtout, redonner du sens à ce que l’on fait chaque jour.

Reprendre l’élan quand l’imprévu désarme : comprendre l’impuissance apprise

J’ai vu des dirigeants, d’ordinaire lucides et engagés, perdre tout élan face à l’imprévu. Pas par manque de compétence, mais parce qu’une spirale invisible s’était installée. Une spirale que la psychologie nomme impuissance apprise — ce sentiment d’inutilité qui, insidieusement, éteint la capacité d’agir. Elle ronge plus sûrement qu’une crise technique ou qu’un conflit d’équipe.

La comprendre, c’est déjà commencer à reprendre la main.

Quand le cerveau se met en veille

La science le montre depuis longtemps. Dans les années 1970, les psychologues Martin Seligman et Steven Maier ont observé un phénomène déroutant : soumis à des chocs incontrôlables, les chiens du protocole finissaient par cesser de fuir, même lorsque la sortie était possible.

Chez l’humain, le même mécanisme s’enclenche autrement.

Un projet avorte. Puis deux. Puis dix.

À force de contraintes, d’incertitudes et de revirements, le cerveau en vient à conclure que lutter ne sert plus à rien. C’est là que le système se fige.

Les signes d’un élan qui s’éteint

On le repère vite dans les organisations :

-

La motivation baisse, sans raison apparente.

-

La créativité se met sous anesthésie.

-

Les initiatives se raréfient, les réunions deviennent mécaniques.

Ce n’est pas de la paresse, ni du désintérêt : c’est une perte d’autorisation interne à agir.

Et plus cette impression d’impuissance dure, plus elle se renforce.

Trois leviers pour enrayer le mécanisme

Heureusement, l’impuissance apprise n’est pas une fatalité.

Elle se défait, une action consciente après l’autre.

-

Nommer le phénomène.

Le simple fait de le reconnaître dans une équipe libère déjà de l’énergie. On cesse de confondre la fatigue d’un système avec une faute individuelle. -

Restaurer des marges de manœuvre concrètes.

Quelques décisions autonomes, un espace de choix retrouvé, un projet pilote : tout ce qui redonne une preuve tangible de contrôle compte. -

Inscrire chaque petite victoire dans un récit partagé.

Ce qui nourrit la confiance, ce n’est pas la réussite spectaculaire, mais la continuité des progrès visibles et racontés collectivement.

Reprendre le contrôle, ce n’est pas tout maîtriser.

C’est décider, ensemble, que l’imprévu n’aura plus le dernier mot.

Chaque fois qu’un individu ou une équipe retrouve une parcelle d’initiative, le système tout entier recommence à respirer.

Ce processus n’est pas instantané. Il demande du discernement, de la patience et parfois un peu d’humour.

Car face à la routine, à la surcharge ou à la perte de sens, nous finissons souvent par répéter les mêmes gestes, les mêmes réponses, les mêmes journées… comme si le scénario ne pouvait plus changer.

C’est là que l’impuissance apprise au travail s’installe — discrète, mais tenace. Elle transforme l’expérience professionnelle en une sorte de « jour sans fin » : tout semble se rejouer à l’identique, sans issue.

Pourtant, à l’image du héros du film Un jour sans fin, chaque journée contient une possibilité de variation. Une micro-décision différente, une parole plus consciente, une limite posée autrement… autant de brèches qui réintroduisent de la liberté et du mouvement.

C’est en modifiant ces petits paramètres du quotidien que l’élan revient, pas à pas, jusqu’à ce que le travail retrouve sa saveur d’action plutôt que de répétition.

Choisissons dès aujourd’hui de reprendre la main, lucidement, pas à pas.

Dans Un jour sans fin, la boucle se brise quand le héros cesse de subir pour commencer à agir autrement. Non pas en cherchant à tout contrôler, mais en investissant son énergie là où il a prise : un mot, une attitude, une attention nouvelle.

C’est la même logique dans la lutte contre l’impuissance apprise au travail.

Reprendre l’élan, ce n’est pas s’agiter : c’est choisir consciemment de réintroduire des marges de manœuvre dans un environnement qui semble figé.

Chaque micro-changement — un “non” posé, une réunion allégée, une décision assumée — devient une fissure dans le mur de la résignation.

Et si, comme Phil Connors, nous faisions de chaque journée une version un peu différente de la précédente ?

Pas parfaite, mais vivante, ajustée, ouverte.

C’est ainsi que le travail retrouve sa dimension la plus humaine : celle où l’on agit, pas celle où l’on répète.

#FAQ

1) Qu’est-ce que l’impuissance apprise au travail ?

C’est un état où l’on conclut que « rien ne marche » après des échecs répétés. Le cerveau réduit l’initiative et évite l’action, même quand une solution existe.

2) Quels sont les signes d’impuissance apprise au travail ?

Motivation en berne, créativité « anesthésiée », initiatives gelées, réunions mécaniques, sentiment d’inutilité et baisse d’autonomie perçue.

3) Quelle est la cause principale ?

La répétition d’événements incontrôlables (projets avortés, revirements, contraintes) qui installe la croyance que l’effort ne change rien.

4) En quoi est-ce différent du burn-out ?

Le burn-out est un épuisement lié à une surcharge prolongée ; l’impuissance apprise est surtout une perte de contrôle perçu. Les deux peuvent coexister.

5) Comment diagnostiquer ou objectiver le phénomène ?

Observer la variabilité de l’initiative, l’autonomie décisionnelle perçue, la fréquence des micro-victoires, et utiliser des auto-évaluations régulières d’auto-efficacité.

6) Quels sont les 3 leviers pour agir rapidement ?

Nommer le phénomène, restaurer des marges de manœuvre concrètes (décisions, périmètre), inscrire chaque petite victoire dans un récit collectif.

7) Des exemples de micro-actions efficaces ?

Un projet pilote à petite échelle, un créneau hebdo « sans interruption », un droit explicite au non, un rituel de clôture quotidien des tâches.

8) Quel rôle pour les managers ?

Clarifier les priorités, protéger l’autonomie, réduire l’imprévisibilité évitable, célébrer les progrès visibles et donner des feedbacks spécifiques, factuels et brefs.

9) Combien de temps pour sortir de l’impuissance apprise ?

Les premiers effets apparaissent souvent en 2–4 semaines avec des micro-victoires régulières ; la consolidation nécessite de maintenir les marges de manœuvre.

10) La psychothérapie peut-elle aider ?

Oui. Les approches cognitives et la thérapie des schémas renforcent l’auto-efficacité, travaillent les croyances d’impuissance et outillent l’action progressive au travail.