A défaut d’affronter Clint au milieu d’un cimetière, vous affrontez surtout des décisions quotidiennes : parler ou se taire, remettre ou agir, s’emporter ou temporiser. En consultation, j’utilise le film Le Bon, la Brute et le Truand comme outil pédagogique pour éclairer le rôle du lobe frontal et des fonctions exécutives. Objectif : transformer un concept neuropsychologique en gestes concrets pour les patients et familles (y compris HPI) et pour les professionnels (éducation, santé).

Repères essentiels

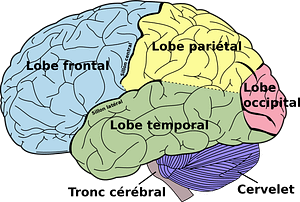

- Lobe frontal : planification, inhibition, prise de décision, langage (aire de Broca), contrôle de l’action.

- Fonctions exécutives : inhibition, flexibilité mentale, planification/séquençage, mémoire de travail, monitoring.

- Public visé : adultes, enfants/ados, profils HPI, familles, enseignants, soignants.

- Contexte : consultations psychologue à Paris, en individuel ou en famille, avec une approche intégrant psychoéducation, ACT et thérapie des schémas

Pour mémoire :

Le duel final comme métaphore exécutive

Dans la scène du duel au cimetière, trois processus s’illustrent :

- Inhibition (ne pas dégainer trop tôt) : la micro‑pause qui empêche l’impulsivité.

- Sélection de la cible (attention focalisée) : où diriger l’énergie cognitive.

- Planification du geste (séquençage) : quand et comment agir.

En clinique, nous entraînons ces trois étapes : Stop – Observer – Choisir – Agir. Cette séquence favorise la précision du comportement au quotidien (classe, réunion, conflit familial).

Anatomie fonctionnelle, en version claire

- Cortex préfrontal dorsolatéral : organisation, mémoire de travail, résolution de problèmes.

- Préfrontal ventro‑/orbitofrontal : évaluation des conséquences, ajustement émotionnel.

- Préfrontal médian/cingulaire antérieur : motivation, détection des conflits, effort.

- Aires prémotrices (dont SMA) : préparation et initiation du mouvement.

Ces sous‑systèmes coopèrent. Quand l’un sature (fatigue, stress, surcharge émotionnelle), le comportement devient moins stable : réponses hâtives, rigidité, pertes de fil.

Traduction clinique pour un public mixte

Enfant/ado (y compris HPI)

- Signes fréquents : impulsivité verbale, oublis matériels, résistance aux transitions.

- Objectifs : routines visuelles, temps de latence avant de parler, tâches courtes à défi dosé.

- Outils : minuteur, « storyboard » d’action, autocontrats.

Adulte/étudiant

- Signes fréquents : procrastination, surcharge mentale, décisions tardives.

- Objectifs : agenda structuré, blocs de travail courts, checklist de fin de tâche.

- Outils : revue hebdomadaire, protocole Stop‑Observer‑Choisir‑Agir, journal d’apprentissage.

Famille

- Signes fréquents : escalades rapides, consignes floues, routines instables.

- Objectifs : règles brèves, rituels de passage (matin/soir), signaux non verbaux.

- Outils : tableaux de bord, autoremise au calme, renforcement positif ciblé.

Méthodes utilisées en consultation (psychologue Paris)

1) Psychoéducation neuropsychologique

Explication simple des fonctions exécutives, illustration par le film, et exercices concrets :

- Inhibition : « 3 secondes avant de répondre » (comme dans le duel, attendre le bon tempo).

- Planification : scénariser l’action en 3 plans (objectif, étapes, critères de réussite).

- Monitoring : débriefer brièvement après l’action (ce qui a aidé / ce qui gêne).

2) Défusion

- Défusion : voir la pensée sans s’y confondre (« je remarque que… »).

- Ancrage attentionnel : respiration courte + repère sensoriel.

- Valeurs : clarifier ce qui compte (famille, savoir, créativité) pour guider le choix.

- Engagement : micro‑actions traçables (un plan, une échéance, un retour).

3) Thérapie des schémas

- Identifier les schémas précoces (échec, exigence, abandon…).

- Expériences correctrices (imagerie, dialogue chair, reparentage limité).

- Mode Adulte Sain : consolider le « pilote exécutif » qui arbitre comme Blondin : calme, lucide, orienté but.

4) Approche systémique/familiale

- Boucles interactionnelles : repérer ce qui alimente l’escalade.

- Rituels : cadrer les moments sensibles (devoirs, coucher, écran).

- Communication : consignes brèves, feedbacks spécifiques, gestes signaux.

Protocoles types (exemples pédagogiques)

- Impulsivité verbale (collégien HPI)

- Semaine 1–2 : psychoéducation + minuteur 3 secondes.

- Semaine 3–4 : « 2 essais/2 retours » (parler après avoir noté deux idées).

- Semaine 5+ : transfert à la maison (rituel « je regarde, j’attends, je réponds »).

- Procrastination (étudiant)

- Bloc 25 min + 5 min de log.

- Checklist de début/fin (objectif, étape suivante, obstacle probable).

- Revue hebdomadaire de 10 min (ajustements).

- Conflits du soir (famille)

- Règles visuelles (3 max), rituel de transition, minute de silence partagée.

- Renforcement positif sur un indice objectif (ex. heure de coucher respectée 4/5).

Ce qui rend l’accompagnement singulier

- Cinéma comme langage commun : les scènes structurent la mémoire et accélèrent l’appropriation des stratégies.

- Double compétence : clinique individuelle et systémique familiale.

- Outils traçables : fiches‑actions, mesures simples, retours réguliers.

- Public HPI : pédagogie à défi dosé, gestion de l’ennui, valorisation de la curiosité.

#FAQ

1) L’analogie avec le film n’est‑elle pas réductrice ?

Non. Elle sert de support mnésique pour illustrer des mécanismes réels (inhibition, sélection, planification) et facilite l’apprentissage des outils.

2) Comment savoir si le problème est « frontal » ou lié au stress ?

On observe la stabilité des difficultés, on analyse le contexte et on objectivise par des tâches brèves ; la réponse thérapeutique reste fonctionnelle.

3) Mon enfant HPI s’ennuie en classe : que proposer ?

Des tâches courtes à défi progressif, des consignes claires, des transitions ritualisées, des objectifs mesurables et un feedback rapide.

4) Combien de temps avant de voir un effet ?

Souvent, les premiers gains apparaissent quand les routines sont tenues 2 à 4 semaines. L’entretien permet d’ajuster le rythme et les priorités.

5) Proposez‑vous des bilans ?

Oui, lorsque nécessaire, pour guider la prise en charge et formaliser des recommandations.